Описание

Авторы: Михаил Аникст, Елена Черневич

Флоренция: Cantini, 1990

144 с., илл., 29 х 23 см.

В иллюстрированной издательской обложке в очень хорошем состоянии; незначительные потертости обложки.

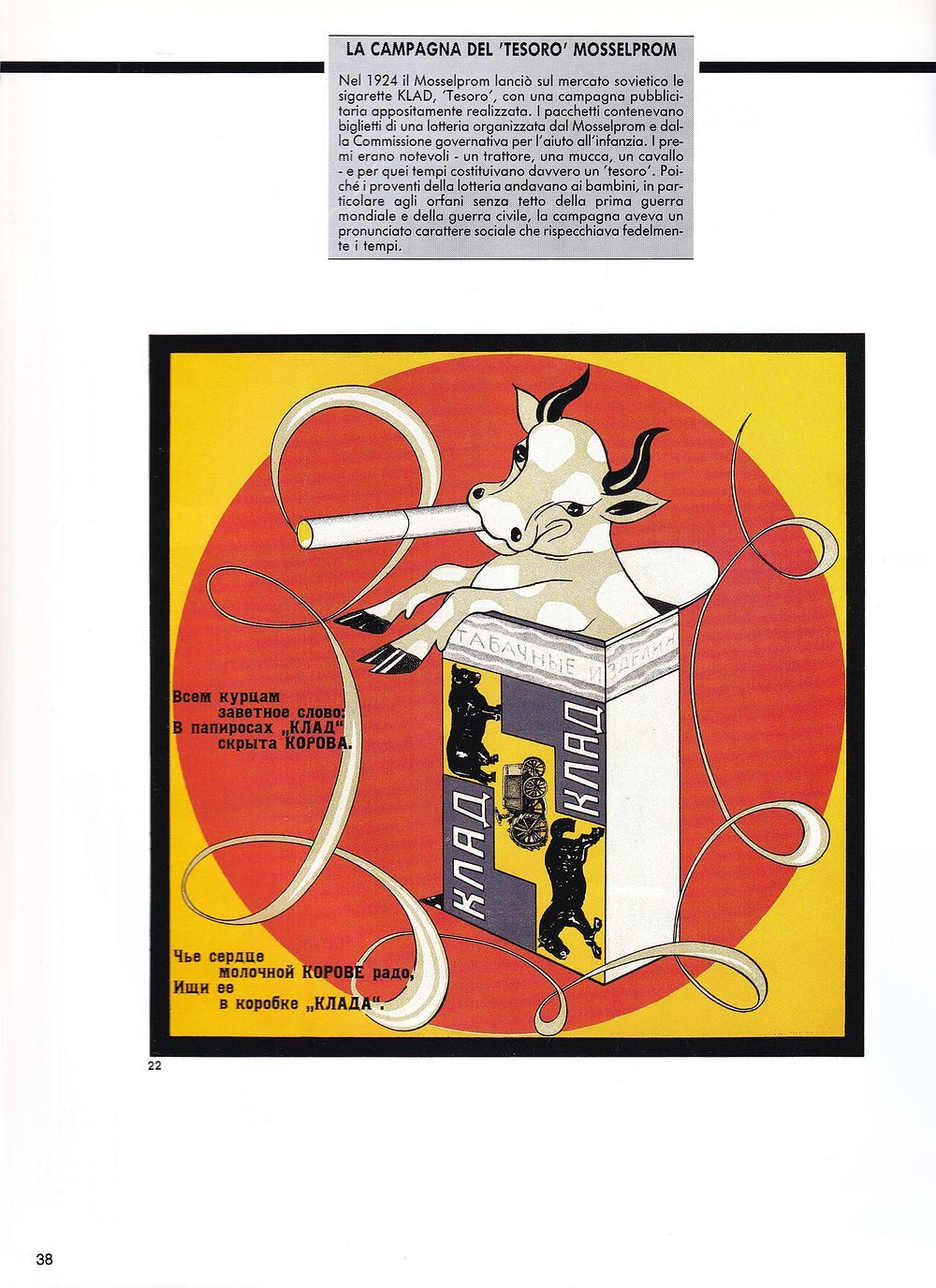

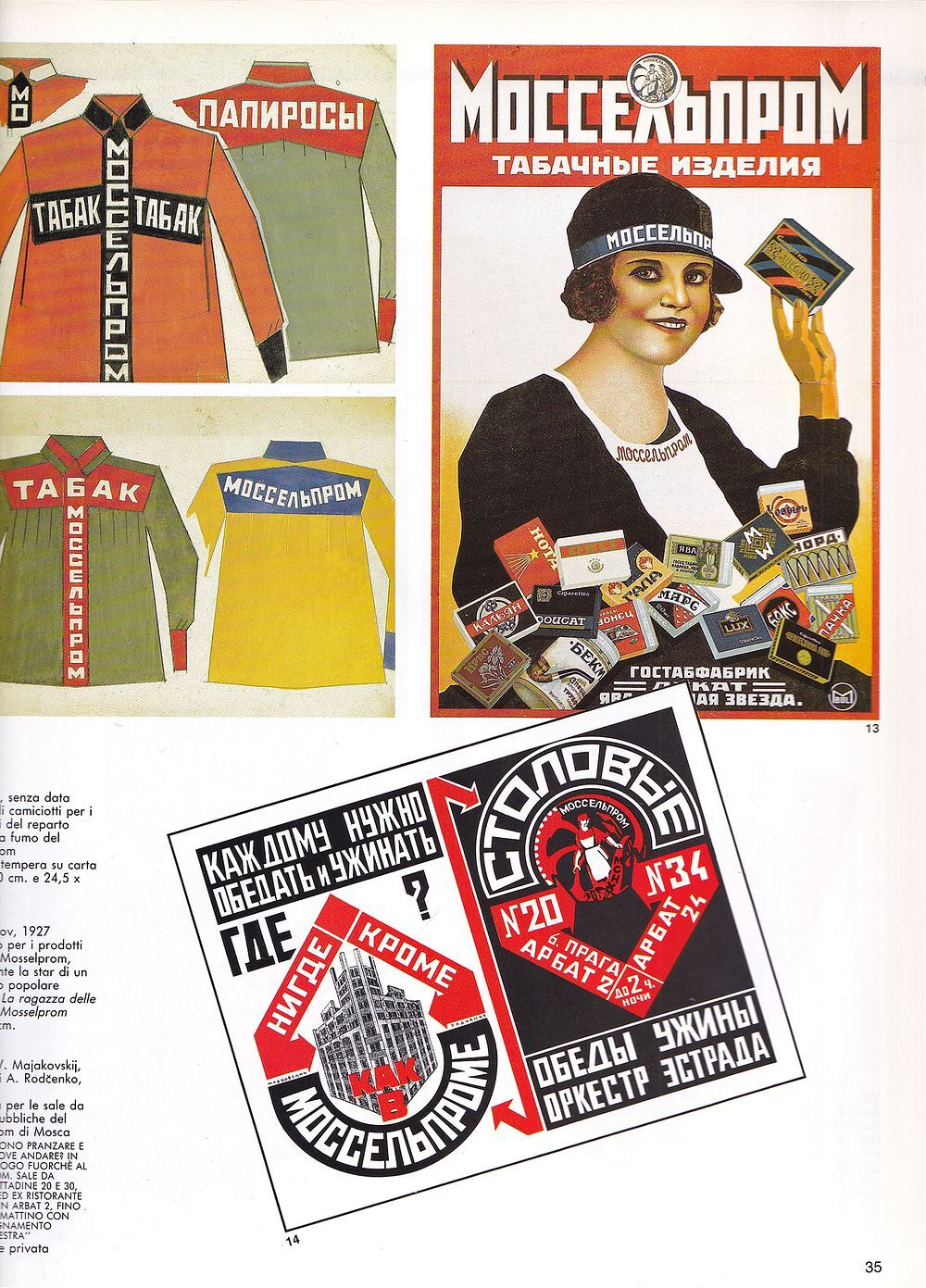

Основным заказчиком рекламы в послереволюционнное время было государство, но все же доля рекламы доставалась и торговым объединениям. Крупнейший заказчик этого периода - «Моссельпром». В него вошли национализированные пивоваренные и спирто-водочные заводы, кондитерские и табачные фабрики. Слоган «Нигде как в Моссельпроме». придуманный Маяковским, сопровождал компанию много лет, даже когда он перестал с ней сотрудничать.

Во второй половине 1920-х гг. рекламу для «Моссельпрома» создавали Буланов, Тархов, Такке, Зеленский. Соответственно на смену конструктивистским плакатам Родченко пришли красочные портретные и сюжетные композиции, наполненные динамикой, юмором, живописностью. В этих плакатах уже использовался не фотомонтаж, а рисунок. Лозунг дизайнеров этого периода - «Товар - лицом!». В качестве примера можно привести плакат М. Буланова «Нигде как в Моссельпроме. Продукты государственных фабрик» (1926).

В 1930-х гг. «Моссельпром» производил товары для экспорта за границу и, которые сопровождались соответствующими плакатами, например, плакат А. Зеленского «Ирис-Прима. Моссельпром. Москва. СССР» (1930). Здесь нарисованы куклы в национальных русских костюмах, а сам рекламный текст написан на английском языке. 8 основном А. Зеленский работал над рекламой «Ленинградского табакотреста» (папиросы «Дюшес», «Пушкин» и т.д.). Товары на его рекламных плакатах представали в новом образе. В его работах отсутствует какое-либо повествование, присущее рисованной рекламе начала XX в., графический рисунок и шрифт выгодно дополняют друг друга, что делает листы интересными и необыкновенными.

Еще один вид коммерческой рекламы - киноплакат. Советский киноплакат 1920-х гг. выполнял сразу две задачи: знакомил с сюжетом фильма и показывал, где добро, а где зло. Добрые персонажи в 1920-е гг. не столько изображались, сколько угадывались - «нашим» был тот, кто смеялся над старым миром и презирал его. Только в сталинские тридцатые на плакатах появились «новые советские люди» пышущие здоровьем физкультурницы, крестьянки и работницы, идеологически подкованные герои Гражданской войны с былинными русскими богатырями и бунтарями.

Графический плакат не претендовал на долгую жизнь. Киностудии печатали его на самой бросовой бумаге, в дело шла и оборотная сторона листа. В жанре плаката появились признанные классики: братья Владимир и Георгий Стенберги (работавшие почти над всеми кинохитами 20-х гг.), В. Болотов и знаменитый конструктивист А. Родченко и многие другие.

Плакат 1920-х гг. должен был приучить людей к новой жизни, новой стране, новым порядкам. Поэтому художники и дизайнеры стремились в каждом плакате отобразить новшества времени. Плакат уходил от прежней иллюстративности к изобразительности и плавности к геометрическим, конструктивным формам и их упрощению. Если в русских рекламных плакатах конца XIX - начала XX вв. больше красочности, декоративности и преобладают статические композиции, то в конструктивистских плакатах преобладает динамика, которая достигается применением диагоналей. Художники искали универсальные элементы художественной формы, протестуя против традиционного реалистического изображения объектов действительности. Каждому предмету действительности они противопоставляли какую-либо конструкцию. Именно стремление сделать «конструктивную структуру» основой формообразования объединило художников некогда различных направлений.

Их основной задачей стало художественное оформление новых форм общественной активности масс: политических шествий и уличных празднеств. Стали появляться трибуны, агитационные установки и киоски оригинальной конфигурации. Конструктивизм был призван для агитации: минимум слов и изображения - больше вкрадчивости. Плакат призывал действовать. Сохраняя оригинальность и выделяясь на общем фоне мирового плаката, о чем свидетельствовали его успехи на международных выставках, фотомонтажный политический плакат утратил свое прежнее господство на улицах городов нашей страны и сменился рисованным. Огромный пропагандистский опыт художников-конструктивистов оказался востребованным лишь при создании павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве (открылась в 1939 г.) и национальных экспозиций СССР на выставках за рубежом. Последней работой Л. Лисицкого стал плакат «Все для фронта! Все для победы!» (1942). Один из основоположников отечественного конструктивизма избрал язык плаката 1920-х гг., подчеркнув неизменную роль революционного советского искусства в мобилизации народа для победы над врагом.

На смену советской рекламе 1920-1930-х гг. пришла пропагандистская реклама Второй мировой войны. Хотя в некоторых изданиях утверждается, что с отменой НЭПа и целенаправленным развитием социалистической экономики в СССР реклама вновь, как и после революции 1917 г.. исчезла как коммерческая, но и социальная. инструмент экономического развития. Престала существовать не только частная реклама и для частных лиц. но утратила свое значение и реклама, контролируемая самим государством. На протяжении 50 лет доперестроечного периода реклама в СССР развивалась очень слабо и если существовала, как таковая, то только во внешнеэкономической деятельности государства.

Михаил Александрович Аникст (род. 1938) — российский и британский график, иллюстратор, театральный художник.

Редкое издание на итальянском языке.

Характеристики

Издательство

Cantini

Переплет

мягкий

Язык издания

итальянский

Год издания

1990

ISBN

-

Похожие товары