Описание

Великобритания: Compton & Woodhouse, 1990-е.

Бумага, печать.

20х15 см (в свету), 38,5 х 32 см.

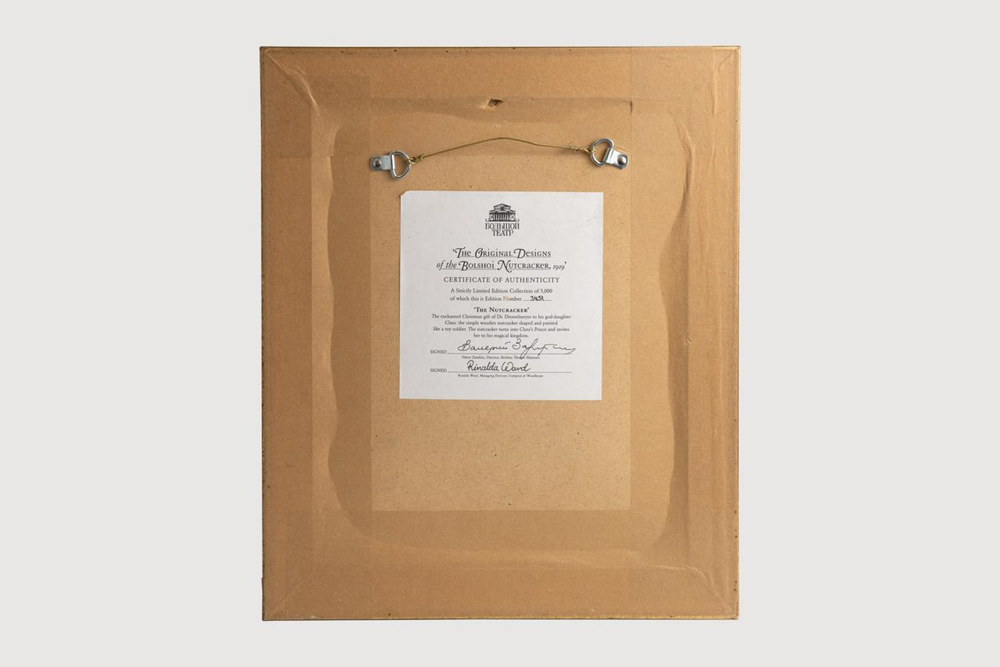

В позолоченной раме со стеклом, паспарту. Надпись с названием и указанием уникального номера смещена и ее необходимо прикрепить снова, рассохся клей. На обороте владельческая надпись черным маркером "7" и прикреплен оригинал сертификата, подтверждающий номер копии "3451/5000" с подписью Валерия Зарубина, директора музея Большого Театра, и подписью Ринальды Вард, управляющего директора британской компании Compton & Woodhouse (1990-2008).

О балете:

В 1816 году немецкий писатель-романтик Эрнст Т. А. Гофман впервые опубликовал сказку «Щелкунчик и Мышиный король», действие которой происходит в рождественский вечер. Все гости веселятся, Мари и Фриц получают подарки от родителей и от крёстного волшебника Дроссельмейера, и в какой-то момент добираются до невзрачной игрушки, умеющей разгрызать орехи. Перед сном герои попадают в настоящую сказку, где ожившие куклы во главе со Щелкунчиком сражаются с войсками Мышиного короля. В конце любовь Мари и победа в битве рассеивают чары, и Щелкунчик превращается в племянника Дроссельмейера.

По мотивам этой сказки Мариус Петипа написал либретто балета «Щелкунчик». Только он не знал немецкого языка, и поэтому использовал французский перевод. Александр Дюма-отец в предисловии к своему «Нюрнбергскому Щелкунчику» рассказывал, что однажды на празднике он был окружён и взят в плен детьми, которые в обмен на свободу требовали рассказать сказку. В тот вечер Дюма и пересказал гофмановскую историю.

Французский вариант сохранил последовательность событий и практически такое же название глав. Автор внёс лишь некоторые несущественные дополнения, например, перенёс действие в Нюрнберг, «славящийся своими игрушками, куклами и полишинелями», и включил в повествование гувернантку Трудхен. Впрочем, главными отличиями являются введение рассказчика с шутливыми комментариями, создание лёгкой праздничной атмосферы, а также отсутствие психологизма, остроты и мистицизма оригинала.

Подготовка «Щелкунчика» началась после успешного спектакля «Спящая красавица», поставленного в 1890 году. Над новым балетом трудился тот же состав: либретто и хореография создавал Мариус Петипа, эскизы костюмов — Иван Всеволожский, а музыку заказали у Петра Чайковского. Композитор писал: «Я всегда стремился как можно правдивее, искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте. Правдивость же и искренность не суть результат умствований, а непосредственный продукт внутреннего чувства».

Действительно, ведь музыкальное прочтение следовало за созданием программы балета, в которой был отражён не только сюжет, но и пожелания Петипа относительно музыкального размера, мелодии, длительности и прочего. Музыка должна точно передать идею постановки, образы героев и их переживания, атмосферу сказочного и реального миров.

Но работа над «Щелкунчиком» у Чайковского шла очень тяжело. Композитор переживал кризис. Так во время поездки в Америку на торжественное открытие Карнеги-холла весной 1891 года он узнал о смерти сестры Александры, а незадолго до этого из репертуара внезапно исключили «Пиковую даму», которой он очень дорожил. Несмотря на творческие муки, Чайковский создал великолепную партитуру. Летом 1892 года началась подготовка балетного спектакля, однако вскоре Петипа тяжело заболел и был вынужден передать постановку хореографии Льву Иванову, сумевшему собрать воедино музыку и пластику танца. Премьера, состоявшаяся в декабре того же года в Мариинском театре, пришлась публике по душе. Особенно эффектным получился вальс снежных хлопьев, в котором балетмейстер задействовал около 60 танцовщиц-снежинок.

О постановке 1919 года:

Петербургская постановка Льва Иванова просуществовала до 1924 года, после чего хореография, к сожалению, была утрачена. Однако традиция «Щелкунчика» продолжилась в советское время. В 1919 году благодаря балетмейстеру Александру Горскому спектакль появился в Большом театре.

Авторы создали передвижные декорации, цвета которых отражали музыкальные тональности. Хореография содержала акробатические элементы, а часть спектакля проходила под хлопки в ладоши или звуки метронома.

Балет "Щелкунчик" Чайковский П., 1919

- Дирижер-постановщик - Федоров Николай;

- Художник-постановщик - Коровин Константин;

- Хореограф-постановщик - Горский Александр;

- Художник по костюмам - Дьячков Василий.

- Дата премьеры - 21 мая 1919.

Константин Коровин и его мастерская в Большом театре

Константин Алексеевич Коровин в 1899 году был принят в Большой театр «в виде опыта на шесть месяцев» и уже в 1903 году назначен художником-оформителем и библиотекарем Императорских театров Москвы и Петербурга, а с 1910 года становится главным художником Императорских театров.

Однако работать для театра он начал еще в 1884 году, оформляя постановки для будущей Частной оперы С. И. Мамонтова. Под руководством В. Д. Поленова Коровин выполнил декорации к опере «Аида» Дж. Верди, затем уже самостоятельно к операм «Кармен» Ж. Бизе и «Лакме» Л. Делиба (все — 1885). Рецензент газеты «Новости дня» писал: «Все три декорации «Лакме» художника Коровина вполне прекрасны — от них точно веет тропическим зноем Индии. Костюмы сделаны со вкусом, более того — они оригинальны». Но на афише казенного театра имя Коровина в качестве декоратора появляется только 4 сентября 1900 года, он исполнил декорации новой постановки оперы «Русалка» А.С. Даргомыжского в Большом театре. Вместе с Коровиным над оформлением спектакля работали Павел Федорович Лебедев, Иван Никифорович Феоктистов и барон Николай Александрович Клодт.

В 1899 году Коровин приглашен в Большой театр управляющим Московской конторой Императорских театров В.А. Теляковским, художник активно участвует в оформлении новых спектаклей.

Очевидно, что полноценная творческая работа по оформлению спектаклей становилась возможна только при условии, если вокруг Коровина соберется круг художников, близких ему по духу. Такая же ситуация складывалась и в Петербурге, где мастерскую организовал А.Я. Головин. Принципы работы двух мастеров в качестве руководителей театральной мастерской при этом были диаметрально противоположными: Головин очень авторитарно отслеживал верность исполнения декораций и костюмов по своим эскизам, Коровин же не только допускал, но и поощрял импровизацию своих художников-исполнителей. Такой метод работы Коровина очень затрудняет точную атрибуцию его эскизов сегодня. В премьерных афишах подробно расписано, по чьим эскизам писались декорации и шились костюмы, какими художниками они непосредственно выполнялись, но часто сами рисунки противоречат этой информации. На сегодняшний день по афишам и программам выявлено 60 спектаклей Большого театра, художником которых значится Коровин. Только к балету «Конек-Горбунок» (1901) в музее Большого театра сохранилось более 500 листов с эскизами костюмов — очевидно, что такой объем работы не мог быть выполняем одним художником.

Судя по воспоминаниям современников, художник часто работал над спектаклем и после его премьеры. Если декорации ветшали и их надо было переписывать, то Коровин предпочитал сделать новый эскиз и писать заново, а не повторять старое. Но в программах такое обновление сценографии отмечалось крайне редко.

Василий Васильевич Дьячков (?—1920) был художником по костюмам и специалистом по окраске тканей, работал в Большом и Малом театрах. С 6 ноября 1901 года — заведующий мастерской по раскраске тканей Московской конторы Императорских театров. Участие художника в разработке костюмов отмечено в афишах лишь к 11 спектаклям: «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова (1907), «Богема» Дж. Пуччини (1911), «Корсар» А.Адана, «Золото Рейна» Р. Вагнера, «Хованщина» М.П. Мусоргского, «Двенадцатый год» Б.К. Яновского (все — 1912), «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсакова, «Шубертиана», «Любовь быстра» Э. Грига, «Карнавал» Р. Шумана (все — 1913), «Щелкунчик» П.И. Чайковского (1919). Его подписи встречаются на единичных листах, большинство же эскизов костюмов вообще без подписи. Однако на этих же рисунках присутствуют и замечания, сделанные рукой Коровина. По воспоминаниям балетных артистов тех лет, Дьячков был правой рукой Коровина в деле изготовления костюмов: прежде всего он, как мастер по окраске тканей, прекрасно понимал, как технически можно достичь необходимых художнику эффектов, используя самые простые материалы. Прекрасно чувствуя и понимая стиль Коровина, он также занимался и эскизными проектами.

О компании:

Compton & Woodhouse - британская компания, ведущая свою историю с 1890-х годов. Они начинали как компания, продававшая по почтовым каталогам фарфор и другие товары для дома. В начале ХХ века они занялись розничной торговлей, открыв магазины по всему Соединенному Королевству. Компания Compton & Woodhouse известна тем, что продавала коллекционные предметы высокого класса, такие как изысканный фарфор и фарфоровые статуэтки.

Большая редкость.

Характеристики

Издательство

-

Страна производства

Великобритания

Материал

бумага

Бренд

Compton & Woodhouse

Время создания

1990-е

Техника

в раме,

печать

С этим товаром покупают

Похожие товары